A paisagem e seus mistérios: uma conversa com Francisco Faria

Bianca Dias* entrevista o artista Francisco Faria, que se destaca por seus desenhos feitos com lápis grafite sobre papel, instalações e projetos de arte visual com a participação de poetas. Os desenhos, frequentemente em grandes dimensões, versam sobre estratégias gráficas e pictóricas do gênero da paisagem, notadamente a brasileira e a da América Meridional.

Bianca Dias: Francisco, sua relação com o desenho, tão precisa e minuciosa, começou quando? Conte um pouco de seu percurso até se autorizar artista. Fico pensando nesse gesto de autorização que passa pela radicalidade de um percurso, estudo e dedicação. Assim como um analista se autoriza, um artista, antes de mais nada, precisa se autorizar.

Francisco Faria: Sempre tive com o desenho uma relação natural de minha comunicação com o mundo. Minha necessidade e facilidade de me expressar com desenho era tão evidente que tão cedo como nos meus 4 anos de idade minha mãe já me inscrevera em cursos. Nunca deixei de desenhar. Quando chegou a hora de escolher um curso universitário, optei pela arquitetura por sua relação com o desenho.

Já um arquiteto formado, no início dos 1980, inscrevi pela primeira vez desenhos meus em salões de arte: em pouco tempo fui premiado em concursos estaduais e nacionais, e isso abriu uma janela de oportunidade para eu largar a arquitetura e me dedicar integralmente à vida artística. Mais precisamente, ao desenho. Foi uma decisão extremamente arriscada, mas eu tinha uma convicção de que poderia desenvolver um trabalho consistente. Depois disso levou mais uns 3 anos para que eu chegasse à minha primeira exposição individual em uma galeria de mercado, que Bruno Musatti tinha na capital paulista, a Arco. Eu a admirava pela tremenda qualidade das exposições que exibia. Isso me deu uma base sobre a qual pude me erguer com relativa solidez, para além das dúvidas e inseguranças que normalmente afligem um jovem artista. Acho que algo que preciso dizer é que desde o primeiro instante eu soube que meu trabalho sempre teria de ter qualidade para se apresentar sozinho, e que meu percurso não seria fácil: o desenho teria de ser bom, com consistência e significado suficientes para prescindir de outra apresentação que não a do próprio trabalho realizado. Isso porque eu percebi haver muita informação plástica, codificada nas linguagens artísticas, que derivava da questão da paisagem; por isso, tive de me assenhorear de uma técnica com a qual eu pudesse articular essas linguagens sem ter de fazer contornos retóricos, sem invencionice, sem ficar socorrendo a precariedade de expressão com gestos desnecessários e até ridículos. Eu precisava chegar, no desenho, a uma resolução que me permitisse continuar explorando essas correlações. Essa relação precisa e minuciosa, como você diz, para mim sempre foi uma questão de capacidade de manejo de linguagem. Havia e há uma necessidade de se jogar com recursos técnicos muito variados para se chegar a um trabalho que dialogue com a série histórica, e a modifique, em certo sentido. Então temos esse problema: se a construção que almejamos não depende de nenhuma reverência à cronologia da história da arte, ela nos abre um universo extraordinariamente amplo de abordagens, todas igualmente válidas e atuais (no sentido de atuantes); por outro lado, essa liberdade implica um conhecimento que muita gente deve julgar extravagante. No fundo a questão é: como artista você se põe perante uma série de problemas que a tua escolha acarreta. Esse é um momento de liberdade. O que advém disso é um âmbito de responsabilidade, de enfrentar as questões que a construção da linguagem te propõe, não tentar fugir disso. Não existe contorno, não existe caminho fácil. Nessas questões reside o cerne e o futuro daquilo que o teu trabalho pode significar. É uma dimensão irrecusável do trabalho artístico.

Qual a sua relação com o entorno e a paisagem onde vive? E como isso influencia seu trabalho?

Isso talvez tenha vindo de uma infância rica e peculiar, em que ainda criança eu passava as férias escolares com meus avós maternos em Caxambu, Minas Gerais. Lá eu tinha um cavalo, o Estrelo: sozinho com ele, fazia longos passeios pelo entorno rural da cidade, com suas estâncias e estradinhas de terra batida, e passava horas admirando a beleza da paisagem rural mineira. Eram passeios que duravam todas as manhãs, mas com graus de liberdade e satisfação difíceis de serem avaliados ou mesmo entendidos no mundo de hoje (pense na quantidade de horas que uma criança pode estar passeando sozinha, hoje em dia). Mais tarde, já um adolescente, ia acampar em lugares remotos na Serra do Mar, longe de qualquer civilização, por 4 ou 5 dias. Aprendi a olhar a paisagem com um vínculo de afeto, de liberdade e sem premências de tempo envolvidas na experiência. Isso teve um impacto duradouro em minha formação. Já no início da aventura artística, estudando em Nova York, descobri, com certa surpresa naquela época, como a natureza brasileira era valorizada no exterior (não era só o país do carnaval e do futebol). E pude descobrir a imensa riqueza do gênero da paisagem na arte universal, por um conjunto excepcional de exposições retrospectivas de escolas paisagísticas e de outros artistas correlatos em museus e instituições norte-americanas. Quando voltei ao Brasil já sabia que começaria a construir um trabalho sobre paisagem e, ao mesmo tempo, tive noção da imensa complexidade envolvida nesse projeto: tudo me demandaria muito estudo, muita viagem e muita dedicação por muitos e muitos anos. Isso que poderia ter sido uma dificuldade, para mim foi um estímulo fundamental.

Eu soube desde o início que o problema se encontrava em enfrentar o visível num campo onde ele havia se tornado ralo, banal, um clichê. Ou seja, num campo onde ele aparentemente não dava a um artista contemporâneo quase nenhum recurso criativo imediatamente disponível (em invenção, crítica e reflexão). Eu tinha a consciência de que não estava procurando trabalhar com o visível como um pretexto ou um degrau para um outro discurso, nem querendo encontrar nele possibilidades “geniais” de expressão, mas removidas de todo seu significado histórico. Seria necessário trabalhar quase contra ele, encontrando o visível ali onde seu significado estava de tal forma reconhecido, e triunfalmente calcificado, que quase havia deixado de existir. Portanto, meu trabalho era o de virá-lo pelo avesso. Ressemantizá-lo. Isso se impôs ao trabalho que eu quis fazer. Porque a paisagem tem um passado riquíssimo na história da arte, e, simultaneamente, uma falta de apreço gigante pela saturação com a questão figurativa e naturalista, pela vizinhança com as técnicas acadêmicas, pelo desgaste com questões midcult de viés ecológico, pela perigosa proximidade com recusas do ambiente progressivo urbano (o que, no Brasil, podia significar uma filiação meio xenófoba e fascista) e por aí afora. Enfim, era, para um artista, quase um tabu. Eu sabia que não podia ignorar isso, então o jeito foi enfrentar. As escolhas de um artista não são razoáveis. De toda uma linguagem artística com uma história fascinante, mas em vários aspectos problemática, extraí um método de trabalho que se revelou aparentemente obsessivo. Provavelmente porque lá no início a questão era abrir um diálogo: não tinha muito espaço nem para improvisar nem para me esbaldar.

Há um aspecto cromático em seu trabalho que me interessa muito. Sinto que o preto ganha textura e espessura em seus desenhos, assim como Pierre Soulages, que buscava a cor a partir do preto. Parece que o jogo de luz e sombra é fundamental para seu trabalho e vejo aí uma articulação com a psicanálise, que está sempre “ jogando luz” em questões diversas do sujeito, mas também preserva a centelha de opacidade e enigma.

Acho que meus desenhos têm efetivamente essa dimensão tátil, costumo desenhar com preto sobre preto marcando o papel com o traço. O grafite tem um brilho, algo metálico, que me permite revelar o traço no interior de uma superfície aparentemente monocromática.

A série mais recente de desenhos, os Florescimentos Atlânticos, é basicamente uma reflexão sobre a luz, como fazer com que a luz alcance as partes sombrias do desenho sem iluminá-las. No primeiro desenho, consegui isso por reverberações da luz em folhas, imaginando-as com uma superfície úmida do vapor oriundo de uma queda d’água. Num desenho anterior, posicionei meu ponto de vista nas sombras, mirando as regiões de luz em um jogo de profundidades meio diáfanas. São as sombras que cercam de riqueza e profundidade os momentos de luz. Ocorre que há uma dimensão temporal na construção do trabalho que não pode ser tergiversada. Eu vou aos locais, eu os vejo, eu os estudo, e mais que isso, quero entender o que demanda seu percurso. Há um sem número de questões que dependem de uma representação desse tempo de percurso do olhar, dessa inteligência, e muitas vezes os contrastes excessivos pulverizam a capacidade de se utilizar isso como um recurso. Trabalhar com a densidade, com a intensidade, com o ritmo que está se revelando ali, e encontrar os recursos expressivos para enriquecer essas percepções: isso é enfrentar o diálogo proposto.

Quais são as linguagens e suportes que utiliza em seu trabalho? E qual a questão que você considera decisiva no pensamento que articula a partir de seu gesto de artista?

Eu desenho com grafites sobre papéis brancos. O desenho é, basicamente, o meio clássico de reflexão plástica, de investigação e construção de linguagem. Ele se presta a isso com muita agilidade e simplicidade. Talvez por isso seja muito exigente. Sempre necessitei de mobilidade, de poder trabalhar em diferentes lugares e situações, e a agilidade do material me ajudou nisso. No gênero da paisagem, meu trabalho passou por momentos distintos: começou preocupado com a questão da memória. Memória visual, memória da história da paisagem na História da Arte, memória geográfica, inclusive; procurando estratégias gráficas de articulação desses aspectos em linguagens plásticas. Depois sobreveio um período dedicado à imaginação e flexibilização dessas estratégias, procurando criar uma linguagem que comunicasse aspectos característicos dos percursos realizados por essas paisagens, dando, assim, ênfase a um momento mais dinâmico de apreensão sensível desses locais.

Atualmente, meu trabalho migrou para um momento que considero mais essencial. Acho que minha questão sempre foi dar à representação e à imaginação um conteúdo de memória, de pertencimento, algo com o qual eu visse e pudesse me relacionar de maneira quase física (quero dizer: que qualquer pessoa pudesse olhar a imagem desenhada e ter com ela uma relação tão familiar que quase pudesse dizer que talvez já tivesse estado ali). Ou seja… as pessoas normalmente transportam lugares e situações reais da natureza a um espaço paradisíaco e idílico… se não francamente onírico. Essa é a pulsão do exotismo, do éden, do mundo fora do trabalho, do lugar sem tempo. A indústria do turismo martela nisso incessantemente. Acho que estou interessado na operação inversa. Trazer as imagens desses lugares remotos, mesmo que inventadas, que todos reconhecem num contexto de consumo quase exótico (ou que se prestam a narrativas exóticas) a um momento de presença e reconhecimento, removê-los desse conteúdo normalmente idílico ou edênico. Por isso não há nesses desenhos grandes composições, arranjos evocativos ou pitorescos. O trabalho é estar nesse ponto indeterminado situado entre memória evocativa, imaginação construtiva e presença transcendente. Sentir-se presente, e deixar a imagem aparecer livre, como um florescimento lento, tal como a observação cuidadosa, atenta, quase afetiva, quando estou presente nesses momentos na natureza. Fazer o trabalho é um signo dessa presença: é a própria presença se manifestando agora como desenho, quando antes se construía como observação. Eu poderia me estender muito mais acerca do significado disso. Mas acho que posso dizer que a síntese é apreender o mundo com cuidado, ou seja, destituído de interesses e outros propósitos utilitários, ou de outras intenções removidas daquele contexto: aprender a olhar com atenção, mas sem estar dominado por vontades. Com isso, aprender a se comunicar com liberdade, dialogando com o mundo, e obtendo da própria natureza indicações para onde fluir e para onde construir novo diálogo.

Você tem uma relação com a psicanálise? Como pensa a relação subjetiva em seu trabalho?

Acho que as respostas anteriores podem dar elementos para entender isso e fazer as conexões. Eu não penso mais em correlações diretas, no trabalho, com nenhum outro campo do conhecimento: o que aflora aí passa pelo meu corpo e pela presença dele no mundo, e fazer do meu trabalho um signo dessa presença no mundo. E nisso pode estar tudo, porque nada, nem a filosofia, nem a metafísica, prescindem desse vínculo com a realidade e com o reconhecimento de nossa presença, em algum momento. Eu me interesso muito por aprender e ouvir sobre as relações que possam ser estabelecidas. O mundo como uma oportunidade de diálogo. Essa foi a grande formação que tive ao percorrer lugares remotos da natureza brasileira.

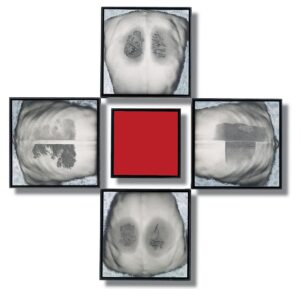

A série “ Corpografia” parece enodar paisagem, corpo e poesia. Como você pensa essas questões?

“Corpografia” nasceu da confluência do meu trabalho de desenho com a poesia de Josely Vianna Baptista quando, em 1991, ela me mostrou os manuscritos (datilografados por ela) do que viria a ser “AR”, seu primeiro livro, publicado naquele mesmo ano. Encontrei naqueles poemas uma extraordinária conexão com o trabalho que eu desenvolvia havia alguns anos para encontrar um olhar, um novo significado à questão da representação da natureza brasileira. Primeiramente, Josely trabalhava sempre no sentido da concreção de uma imagem, como se as palavras pudessem nos sugerir algo palpável, visível, e isso era conseguido por uma proximidade, um afeto mesmo, dedicado às palavras do poema. Mas também havia um cuidado, que era como um desdobramento poético do olhar que eu estava procurando construir ou descobrir. E digo “cuidado” porque havia ali a procura de um hiato, de um espaço de tempo, para dar aos sentidos uma outra dimensão de apreensão dessas imagens. Ela procurava isso em alguns poemas, que chamava de “poemas aerados”, configurando-os com espaços vazios entre as letras e as palavras, e que, segundo ela, foram feitos para dar uma outra respiração à leitura, normalmente cursiva e imediata. Era uma dificuldade, mas também uma oportunidade, uma porta de entrada a um sentido só alcançável pela escansão do tempo.

Eu entendia isso perfeitamente nos desenhos de paisagem da natureza brasileira que estava procurando fazer. Eu procurava me afastar de ênfases majoritariamente ou idealistas ou naturalistas dessa tradição, porque ora reforçavam um olhar edênico ou paradisíaco sobre a natureza, ora outro demasiado pitoresco, idílico, arcádico e distanciado. Eu estava interessado nas margens, naquilo que era predominante, sempre presente, mas sistematicamente despercebido, negligenciado. As margens cuja beleza e imponência se impunham pelo tempo, pela extensão colossal de sua presença, que só podia ser apreendida pelo tempo de um percurso.

Talvez eu deva me estender um pouco mais sobre isso. Nas Américas, lato sensu, a representação da natureza reforçou muito o caráter edênico da paisagem, muito pelo viés puritano de um olhar que procurava retratar o Novo Mundo como o lugar onde a civilização poderia recomeçar do zero. Isso era claro na escola do paisagismo norte-americano da Hudson River School e das muitas incursões desses pintores na natureza sul-americana, que procuraram reforçar a narrativa de um novo-Éden à disposição do homem, a terra da segunda chance. Por outro lado, havia também o olhar majoritariamente colonial, derivado de uma empresa de evangelização jesuítica que construía sua narrativa heróica no interior de um “inferno verde”, o qual era preciso “abrir, limpar e cultivar” para dar lugar a uma oportunidade de progresso e de “civilização”. Nada disso me parecia verdadeiro.

A paisagem que eu via só era apreensível com um grau de atenção diligente, uma certa afeição, e, ao mesmo tempo, de uma expansão temporal dessa experiência, que se configurava ao olhar somente ao longo de um percurso. Tudo isso era claro para mim também na leitura daquele manuscrito da Josely. “Corpografia” foi concebido nesse quadro.

Numa epígrafe de “Corpografia” está um texto de Lezama Lima, no qual ele compara a poesia (que ele via quase como um rito órfico) ao duplo crescimento de um sabugueiro, como num espelhamento de seu enraizamento (ao centro da terra) e de sua busca pelo vazio do ar (em busca do estelar). Esse espelhamento, entre texto e imagem, entre a margem e o seu reflexo, entre a imagem e a miragem, está presente o tempo inteiro no trabalho. “Um trabalho espelha o outro” como “um jogo de reflexos, sendo precisamente o espaço, o hiato, a espera que existe entre um reflexo e outro reflexo, entre uma letra e outra letra, um ritmo respiratório da leitura e do olhar”. Em outro ponto de nossa apresentação, ressaltamos que “essa metáfora visual foi o ponto de partida para ver nessas massas-paisagem-corpo o princípio formador de um organismo – espécie de blástula – corpo submerso em si mesmo que se desdobra em palíndromo e se oferece, como um livro”. Eugenio Valdés Figueroa, curador e crítico de arte cubano, em um texto de apresentação de uma exposição de “Corpografia”, ressaltou o caráter “eucarístico” do trabalho, em que a paisagem se transubstancia em corpo e em texto. O trabalho, como um todo, concebe mais “uma paisagem como um corpo, um corpo como paisagem” do que “paisagens para (e corpos para) um outro discurso”. Discursos que transformam esses corpos em simbolismos da “avidez do consumo mercantil” como outros tantos sintomas de uma linguagem coletiva colonizadora do corpo e de seus significados, na apreensão seminal que Eduardo Subirats expressa no livro. E nesse momento, nesse hiato, acontece todo o trabalho: não mais a natureza em seu papel de depósito das pulsões de conquista e apropriação mercantil humanas, nem os corpos em seu papel de território simbólico colonizado, pela publicidade, num extremo, até o extremo oposto, pela clínica. Em “Corpografia” a reflexão é alternativa: o afeto reflete o cuidado erótico (o longo deslizamento) do corpo dos amantes (homem-natureza) e o cuidado simbólico e expressivo (essa presença que se alonga) do corpo poético (texto-paisagem).

*Psicanalista, escritora e autora do livro Névoa e assobio, ensaísta com textos publicados em revistas e outras publicações de arte, cinema e literatura e crítica de arte. Atua no território multidisciplinar da psicanálise, literatura, filosofia, teoria e prática artística. Mestre em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense. Tem por ofício acompanhar artistas, escutar processos, produzir textos oriundos desses encontros.