Urubus de estimação… e agora? Ismena, Creonte ou Antígona?

Cleyton Andrade

Em Homem-Aranha: Sem volta para casa (2021), Peter Parker se vê diante da revelação pública da identidade secreta do herói. Isso desencadeia uma série de consequências para ele e para aqueles que ama. Por isso ele procura o Dr. Estranho para pedir um feitiço capaz de produzir esquecimento da verdade revelada. Menos, é claro, naqueles que ele escolheu resguardar desse apagamento. Porém, isso desencadeia outras tantas adversidades ainda mais graves. Surgem vilões inesperados. Mas para vilões do multiverso, heróis do multiverso. O máximo de impasse vivido é diante da captura destes vilões e da alternativa de enviá-los de volta para casa, o que resultaria, sabidamente, na morte de alguns deles. É a oportunidade para expor as virtudes desse herói, que agora quer purificar os vilões com fórmulas extirpadoras do mal que neles habita. Depois da purificação, todos mocinhos, todos como o próprio herói. A solução desse herói, nada trágico, é a de oferecer a todos a sua própria imagem, a doação da referência de si mesmo. O meu eu, é o universal. O princípio que rege e regulamenta é prescritivo. Todo e qualquer descaminho é meramente um objeto passível de reparo, sem restos. A não ser aqueles necessários à continuidade da franquia…

Em Homem-Aranha: Sem volta para casa (2021), Peter Parker se vê diante da revelação pública da identidade secreta do herói. Isso desencadeia uma série de consequências para ele e para aqueles que ama. Por isso ele procura o Dr. Estranho para pedir um feitiço capaz de produzir esquecimento da verdade revelada. Menos, é claro, naqueles que ele escolheu resguardar desse apagamento. Porém, isso desencadeia outras tantas adversidades ainda mais graves. Surgem vilões inesperados. Mas para vilões do multiverso, heróis do multiverso. O máximo de impasse vivido é diante da captura destes vilões e da alternativa de enviá-los de volta para casa, o que resultaria, sabidamente, na morte de alguns deles. É a oportunidade para expor as virtudes desse herói, que agora quer purificar os vilões com fórmulas extirpadoras do mal que neles habita. Depois da purificação, todos mocinhos, todos como o próprio herói. A solução desse herói, nada trágico, é a de oferecer a todos a sua própria imagem, a doação da referência de si mesmo. O meu eu, é o universal. O princípio que rege e regulamenta é prescritivo. Todo e qualquer descaminho é meramente um objeto passível de reparo, sem restos. A não ser aqueles necessários à continuidade da franquia…

Sucesso absoluto de bilheteria que arrastou milhões aos cinemas, mostra mais do que o entretenimento. Mostra o regime de configuração dos problemas, impasses e soluções consideradas possíveis e experienciáveis.

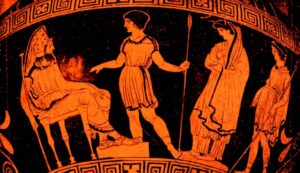

Alguns rituais arcaicos na Grécia, tomavam um casal para serem ofendidos, agredidos, e por fim sacrificados, como forma de purificação do erro (hamartia) de todos. O bode expiatório era, também, a representação daquele que expia no seu corpo, a hamartia de todos. Depois, com o tempo, esse casal já não era mais sacrificado nem agredido, mas era ofendido publicamente. Por fim, o bode expiatório, dionisiacamente falando, se tornou o fundamento da tragédia grega. Nela, o herói trágico paga com seu próprio corpo a impossibilidade de síntese das contradições insolúveis da sociedade. Social, politicamente, existencialmente, ou o que seja, o contexto na tragédia grega é a apresentação de uma ação eminentemente ética. É o inverso daquilo que arrasta multidões aos cinemas. Não é o herói que coloca todos para pagarem o preço de seus impasses. Ao contrário! O herói trágico é o ponto para onde incide as contradições irredutíveis. Por outro lado, parece que alguns heróis da cultura pop, hoje, colocam a sua virtude purificadora e reparadora como predicativos e prescrições moralmente amparadas por seus próprios ideais.

No livro de J.J. Veiga, Sombras de reis barbudos[1], urubus passam a compor parte de um cenário de realismo fantástico numa pequena cidade. Urubus que logo estarão nos muros, depois janelas, dentro de casa, comendo e convivendo com os moradores. Para enfim, depois dessa familiarização gradual, serem adotados como de estimação. Livro escrito após o AI-5 e da Copa do Mundo de 1970, publicado em 1972, em pleno acirramento da ditadura militar. O realismo fantástico talvez tenha sido a face possível para a literatura realista do autor, que pressionava o dedo na ferida exposta de um regime de extrema direita.

Movimentos nazistas e neonazistas, de extrema direita, não estão além do atlântico. Não se vestem necessariamente do mesmo jeito, a não ser em cópias infelizes e pouco criativas de performances oficiais ou não. Não estão longe. Se aproximaram aos poucos e já entraram em muitas residências. Têm uma taxa de ocupação certamente superior à dos movimentos dos sem-teto. Estes sim, ainda do lado de fora das casas. A adoção de urubus como fascistas de estimação não tem mais nada de bizarro, nem de fantástico, muito menos mágico. É uma prática social e política que já tem no realismo cotidiano brasileiro e internacional, lugar privilegiado.

Nestes movimentos nazistas, neonazistas, fascistas, racistas, de extrema direita, parece que a massa encontra um momento propício para uma catarse da ab-reação. Expressão espetacular de emoções incontidas em motricidades caricatas, transbordando para discursos vazios, fake News, e uma infinidade de sínteses empobrecidas e reduzidas ao riso sem graça de uma violência irreconhecível para os corpos que ainda permanecem ilesos. Por enquanto (até quando?). Mas afiada e mortífera para quem está na linha de frente para receber no corpo a mesma ação violenta. Sínteses tão pobres que só conseguem sustentar um sentido em torno de uma definição ontológica do bem e do mal. O bem são eles, o mal são os outros. À essa distinção, a violência é inevitável posto que é fundadora.

Felizmente não é a única concepção de “massa” ou coletividade, que a psicanálise nos oferece. Temos também uma que pode ser pensada como o coro na tragédia grega. O coro é o coletivo por onde a catarse da tragédia deixa de ser uma mera ab-reação, e se torna a efetiva passagem para o significante. Por isso a tragédia grega não foi, não é, e não pode ser um espetáculo, embora teatro. Para George Steiner[2], ela é para ser escutada. Ela não é dada aos olhos, é para ser falada, cantada, não representada, uma vez que é a própria apresentação da ação, do ato.

De espetáculos quisera eu que estivéssemos cheios. O avanço dos movimentos neonazistas e suas consequências são um bizarro, ou um necroespetáculo avesso ao significante, avesso à poesia, mudo frente ao poema, posto sua absoluta incapacidade para lidar com impasses insolúveis. Incapaz de suportar a equivocidade por sua soberba e desprezo pelo significante, apesar da tagarelice, desprezo pelo ato apesar dos gestos histriônicos e da pantomima, de sua decidida indisposição em relação à verdade devido à autoproclamação de serem agentes do saber.

A afinidade inseparável entre ética da psicanálise e o paradigma de Antígona deveria, ainda, testemunhar não apenas o ponto cego da filosofia, o inapreensível pela ciência, etc, mas, sobretudo, não consentir em ser Ismena tendo em sua porta a própria Antígona.

Aviso de spoiler: esse número da Correio Express é indigesto. Não se lê de uma sentada. É preciso pausa entre os textos, entre os parágrafos, entre linhas. É preciso fôlego, e, portanto, pausas para respirar. É preciso estômago. Então, tirem as crianças da sala. É só para quem suportar a náusea, portanto, se não for este o seu caso…não siga a leitura.

Começamos com o texto de Lucíola Macedo, que revisita “as vicissitudes da linguagem e do silêncio no contexto do nazismo, mais especificamente dos campos de concentração”, onde quer que eles estejam. Ela nos ajuda a refletir como os movimentos extremistas fazem da linguagem o combustível para os aparelhos da pulsão de morte. Se a incomunicabilidade e a mudez nos campos de extermínio levavam rapidamente à morte, para quem está de posse de Wortschatz ficar em silêncio ou em cima do muro, é um problema irremediavelmente ético.

O texto de Henri Kaufmanner traz algo que reaparecerá no texto de Romildo do Rêgo Barros, a respeito das cores brasileiras do neonazismo incidindo sobre negros, indígenas, nordestinos, comunidade LGBTQIAP+. Henri se vale da figura da esfera, do corpo circular para apontar o procedimento de tornar tudo idêntico a si mesmo. A forma esférica do eu como integradora de todas as suas disfunções, de toda a inquietude pulsional envolvida em uma corrida para o ego triunfante. Este não é o dos movimentos sociais que lutam para ter voz e não ter o corpo como alvo da violência. Lutam para sobreviver, enquanto os movimentos de extrema direita se fazem vistos também nas plotagens e adesivos dos carros, nas bandeiras permanentemente triunfantes nas janelas esféricas voltadas para dentro.

Os inimigos do gênero humano buscam constituir um novo universal humano purificado de partes que passaram a ser consideradas dejetos, simplesmente por terem sido nomeadas como tais. É daí que parte Romildo do Rêgo Barros. “O acréscimo do prefixo neo diminuirá o horror associado, com toda razão, ao nazismo?” Pensar o nazismo associado à Alemanha tem um certo efeito entorpecedor para boa parte dos brasileiros. Como pensar um nazismo numa terra que não é de brancos e loiros, mas de colorismos? A política nazista, a exemplo do que marcou Carl Schmitt, se funda na exclusão, na partilha entre amigos e inimigos, sobretudo destes últimos. Então, a inspiração nazista virá “do fato de que cada uma das várias elites terá o seu próprio objeto a ser excluído”. Quer saber o resto? Pode ir…o texto está logo alí.

O pensamento decolonial aparece nas linhas de Marcelo Veras, para pensar o neonazismo no Brasil. Além de lembrar ou introduzir nomes descoloniais para pensar a psicanálise como Anibal Quijano, Antônio Oliveira Dju e Darcísio Natal Muraru, chama a atenção para o ubuntu. Tudo para nos lembrar que movimentos (sociais)negros não são sinônimos de clichês coloniais para descreverem o “não pensamento”, ao contrário, tornam possível pensar. A necessidade de pensar com e, como gostamos de falar: não sem alguns outros. Afinal, o neonazismo no Brasil não surgiu agora…reapareceu, deu as caras, sem constrangimento. Por fim, se a Europa se viu num impasse para construir o nós com os outros, talvez valesse à pena uma experiência em que o pensamento europeu pudesse ser atravessado pela filosofia africana. Ou seria o caso de um outro pensamento, que não sei qual (brasileiro? Latino-americano?), ainda atravessado por uma reflexão africana?

Marcus André pega o violão, nos serve uma pinga de Minas, e como sabemos, começa a cantar. Se você dormir vai ouvir uma bela canção. Contudo, se acordar no clarão da branquitude do meio-dia, pode descobrir que caiu num pesadelo. Não é do chinês e da borboleta que fala; não é sobre quem sonha ser quem. Entre branco e preto não tem pingos nos “iii” da antiga máquina de escrever, essa máquina é a de moer gente. “Pode o Brasil encontrar um caminho para tornar seu racismo menos genocida ao menos? Pode a Europa fazer outra coisa que não reviver seu passado nacionalista?”. Qualquer hora alguém pode chegar dizendo: diz aí lacaniano…qual a sua cor? Qual o seu gênero? Seja como for, uma hora ou outra a questão pode ser sobre o que nos aguarda e o que poderemos ver e escutar quando, a cada dia, abrimos a porta da sala de espera.

Enfim, e mais, ainda, ou pior que Ismena, seria se nos restasse sermos apenas Creonte, o herói trágico aristotélico do despertar tardio.